こんにちは。感覚過敏研究所サポーター&ライターのコニちゃんです。突然ですが、みなさんは災害対策できてますか?

2011年の東日本大震災のような地震・津波は心配ですよね。他にも大雨による水害や土砂災害などによって避難しなければならないということも年々増えているように感じています。雪の降るところでは大雪にも警戒しなければなりません。

今回は感覚過敏の当事者やその家族のコミュニティーである「かびんの森」のメンバーが避難に関してどんな不安を持っているのか。防災対策として何を想定して準備しているのかをまとめてお伝えしたいと思います。

感覚過敏の当事者やその家族のコミュニティーとは

「かびんの森」の紹介当研究所では、感覚過敏の当事者やその家族のコミュニティー『かびんの森』を運営しています。

先日の豪雨の際、ある方が「コロナ禍での災害・避難は他人事ではないですね。考えておかないと」とおっしゃったのをきっかけに災害対策について考え始めました。

https://kabin.life/archives/service/kabinnomori

避難所で過ごすことへの心配

今回のメンバーの声の中で1番大きいと感じたのは避難所で過ごすことに対する心配です。避難所へ逃げるという手段は知っているものの、辛いだろうと考えるメンバーの声が多く寄せられました。

・聴覚過敏が強いと避難所辛いですよね。災害時に避難所や水・食料配給所でマスクができない人に対するハラスメントや追い出しが発生しないか心配です。

・環境の変化によるストレス、あと自分の場合、不安要素は騒音ですが避難所の場合、食事・服・匂い・衛生面など想定しておかなければならないことは人によって違いますね。

・避難所生活は音や知らない人に囲まれ、音や環境が子供にとって耐えられないと思っているので、テントを買って公園で生活できないか思案中です。法的にどうかわかりませんが…。

・避難所の騒音や臭いや視線などわたしも色々不安に思ってます。(中略)味覚・嗅覚過敏はないので食事面は大丈夫なのですが、聴覚・視覚過敏があり環境が変わるとパニック発作を起こすので福祉避難所も調べておこうと思います。

・うちも避難所は考えたたげでゾッとするレベルです💧よっぽどのことがなければ、自宅でと考えています。自宅にいられない時は、指定避難所に行きますが、聴覚過敏に配慮できない時は福祉避難所を使わせていただきたいとお願いするつもりです。避難袋にイヤーマフは入れてあります。

また、避難所ではなく自宅で避難する際の心配の声もあります。

・自宅で避難を考えた時、心配なのが停電や断水です。一般的にも困ることですが、聴覚過敏の息子がいつも使ってるタブレットの充電ができないと困る!と思ってます。ほかにも高齢の家族がいるので、暑さ寒さの対処として家庭用蓄電池(ポータブルバッテリー)を準備しました。(そんなに立派なものではないのですが…)

感覚過敏の方の声のまとめ

| 聴覚過敏 | 周囲の空調や電車、車、人の声などの音に耐えられない |

| 触覚過敏 | マスクができない、毛布や着るものが痛い |

| 味覚過敏 | 支給される食事が食べられない |

| 嗅覚過敏 | 周囲の物や人の臭いが耐えられない |

| 視覚過敏 | 光が眩しい |

感覚過敏は人によってそれぞれ違うため、配慮の仕方も各人にそった配慮が必要です。避難所での生活は、上記のような様々な過敏をもつ人にとってとても辛い状況がいつ終わるかわからないという環境になることが想定されます。自宅で避難できるうちは自宅での避難も良いと思います。しかしどうしても避難所へ避難しなければならないときも来るかもしれません。

避難所での過ごし方

ある一人のメンバーさんの投稿です。

・大雨や津波が心配で、以前市役所に聞きに行きました。息子は聴覚過敏と知的障害があるのですが、福祉避難所という避難所があると聞いたので、確認しに行きました。

・ まずは、地域で決められた避難所に行き、聴覚過敏があることを話すと避難所にもよりますが、大勢の方から離れた場所も提案してくださるそうです。それでも駄目なときは福祉避難所を案内してくださるようです。例えば学校が避難所になっている場合、空いてる教室を使わせてもらえたり。実際、災害により混乱状態になると思うようにはいかないかもしれませんが。役所に聞いてみると教えて下さると思いますよ。

私は福祉避難所の存在を知らなかったので、そんな場所や対応もあるのだと心強い気持ちになりました。

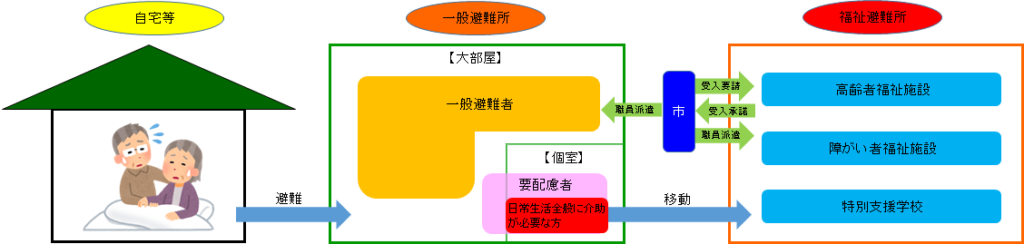

福祉避難所とは

災害対策基本法施行令に規定されているのは「主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下この号において「要配慮者」という。)を滞在させることが想定されるもの」でありそういった要配慮者が「相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備その他の要配慮者の良好な生活環境の確保」ができる施設ということです。

・参考:障害保健福祉研究情報システム 内閣府

https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/shinsai/1604hinanjo_hukushi_guideline.html

・参考:福岡県

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukushihinannsyo.html

・参考:鳥取市

https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1578294349080/index.html

※避難の流れは地域によって違います。今回ご紹介したのはあくまでもその地域のものです。しかし福祉避難所に一般の避難者が避難してしまうと要配慮者が非難できなくなってしまうという点で鳥取市はこのような流れになっているようです。

実際にお住まいの地域の避難方法について詳しく知りたい方は市区町村へご相談ください。事前に相談がされていると緊急時の要配慮者としてスムーズに対応してもらうことができるかもしれません

感覚過敏の人の避難準備物

かびんの森でのご意見を紹介します。

・うちはイヤーマフを携帯させてますが、嵩張るし、重いです。なので、ノイズキャンセリングのイヤホンができるなら、嵩張らないし、見た目にもいいかもしれません。子供にももう少し大きくなったら試そうと思っています。

・普段聴覚過敏対策にAirPodsproを使用しているので、充電が出来ないとなるとかなり不便になります。やはりイヤーマフ検討すべきかな

・イヤホンは避難カバンに入ってます。あとはフード付きのパーカーや大きめのブランケットとか入れておこうかと。視線対策として・・。

・視線対策としてフード付きパーカーや大きめのブランケット用意するのいいかもしれないですね!

・視覚過敏や、他人との視線が合うのを減らすためにサングラスやフード付きタオル、フーディーなども必要かと思います。

・状況によっては、テントも必要かな、とうちも考えています。

・私自身ノイズキャンセリング付きイヤホンは生活に欠かせないのですが、これは充電が必要です。1日かからず充電が切れてしまうため、できるだけライフラインを優先させたいという場合も想定して電気を使わない耳栓やイヤーマフを準備しておくことが必要かなと思っています。

・大きめのブランケットやフーディーなどは利用ができないのでお気に入りの感触のもの(ぬいぐるみや毛布)をすぐに取れる状態にしています。

・私は日常生活においてクールダウン用に一人用テントを使用しています。ポップアップ式で一人でも簡単に組み立てられるので便利です。男の人でも入れるくらいの大きさです。気候にもよりますが、しばらくの間であれば快適に過ごせます。実際にテントで過ごしてみると、テントは全く防音がないということに気づきます(防音機能もあるテントがあったら、ぜひ教えてください)。また、天候差がすぐにテント内に伝わるため、寒暖差が激しくなることも考えておいたほうがよいです。豪雨などの時も使えません。持ち運びも他の荷物を考えると自力で運べるかどうかは状況次第です。もしこれから防災用具としてテントを検討される方がいらっしゃいましたら、普段の生活のうちにテントで過ごすことに慣れる必要があると思います。

非常食について

かびんの森メンバーから話を聞くと、食べられる物を自分で用意されている方が多かったです。その中でも、カロリーメイトの採用率がとても高かったです。ただ、災害よりも先に消費期限が来てしまうのであまり沢山は用意ができないとの声もありました。

他にも非常食について以下のようなご意見をお聞きしました。

・普段から子どもが食べらえるものはストックしています。

・物流も滞る可能性があるので、避難するしないにかかわらず、多めにストックできるものは準備しています。

・対アルファ米と水、子供が食べられるビスコやビスケットの保存缶、大人用にレトルト類をローリングストックで数日分置いています。

・レトルト食品とパウチゼリーを非常食として用意しています

まとめ

私は災害時対策を考えたことがなくて、ここで皆さんの情報を参考にさせて頂きたく思ってます。私の場合は、特に母親が感覚過敏に理解がないため、自分で用意が必要だと思いました。台風や今回のような水害の場合、ある程度準備をしておけば、余裕を持って行動出来そうです。普段から避難場所・経路・所持品などしっかり準備や考えておくことは大事ですよね。出来れば自宅でなんとか過ごしたいけど、自宅で過ごせたとしてもライフラインが機能しないことも想定して考えておかないとなーと思ってます。

不測の事態に対して備えるということはとても難しいです。特に感覚過敏は周囲の環境によって左右されるものだからです。日常生活がやっとという人も多いのではないかと思います。それでも今回のコラムを見て、今一度、自分や家族の防災について考えていただける機会を持っていただき、避難が必要な時に躊躇せず命を守る行動をしていただけますよう願っております。

防災の専門家からのコメント

防災士の「すずけん」さんにコメントをいただきました。

様々な情報を網羅され、感覚過敏の方々の生の声は、とても参考になるのではないでしょうか。ひとつだけ、お話できるとすれば、避難所は誰が行くべきところなのか、ということです。 僕の考えとしては、「津波や倒壊などで家を失った方」または「水害や土砂災害の危険が差し迫っている方」が行くべきところだと思っています。

つまり、「災害=避難所」という考えではなく、たとえライフラインが途絶したとしても、備えさえしていれば、自宅にいるのが一番だということもあるのです。東日本大震災の避難所では、感覚過敏でない人でも、とてもストレスフルな場所だったと聞きます。 それでも、家を失った人にとってはそこに行くしかありません。

ここで考えていただきたいのは「では、自分は家を失う可能性があるのか」を、日常の中でしっかりと検証、検討して、それに合った備えをする、ということです。もし、失う可能性が高いと判断するならば、その避難生活は数日、数週間では済まないことは想像できると思います。

元消防士、そして、行政の一員としての経験から、全国一律に、すべての住民のニーズを拾い、それに見合ったサービスは期待しにくいと思っています。そして、感覚過敏は残念ながらそうではない人への認知度は低い。 そうなると、身を守れるのは自分だけ、ということになってしまいます。

感覚過敏研究所の活動を通して、感覚過敏の方たちの日常の辛さを(一部かもしれませんが)知りました。災害避難、という非日常は想像を絶する辛さなのではないかと思います。今回の記事は感覚過敏の方が避難する場合を想定してのお話かと思いますが、自分が家を失う可能性があるのか、避難すべき状況はどんな場合なのかを考えていただき、避難する際の備えと、自宅の備えをしていただければと思います。

すずけんさんの紹介

【すずけん】

防災士。防火・防災管理者。元消防士。

消防士退職後もSNSなどで防災に関する情報を発信している。

note:消防士を辞めた僕が防災を発信する理由

Twitter:@K_protect_you