はじめまして!感覚過敏研究所サポーターの柳澤久幸です。

私は千葉県内の大学に通っていましたが、大学卒業間近に交通事故に遭い、2カ月の意識不明(遷延性意識障害)となり、意識が回復した後も5カ月近く入院していました。

疲れやすさやイライラするなどの症状が見られ、高次脳機能障害とわかりました。

高次脳機能障害とは何か、ご存知でしょうか?

この記事では、私の体験をもとに、高次脳機能障害と感覚過敏の関係をお伝えしていきます。

高次脳機能障害とは

高次脳機能障害は、「見えない障害」といわれています。というのも私の場合、車椅子や歩行器を使っているわけではないので、周りの人から障害があるかわからないのです。

では一体何なんでしょう?

まず「高次脳機能」とは、人間が人間らしく生きるために必要なものと説明されることが多いです。わかりにくいので、もう少しかみ砕きますね。

例えば、大根を買いに行くとします。買い物では、①スーパーまでの道のり・手段 ②大根がどんなものか ③買うにはどうするのか ④お金がいくらかかりどう買うのか、といったことを考えることが必要です。多分、普段意識せずにやっていることですよね。

小さい子に買い物を教えるときも、こんな感じのステップを踏むかと思います。これが、高次脳機能なんです。この認知過程には、目で見た情報(視覚)や耳から入った情報(聴覚)などが関係しています。

そういった意味で、高次脳機能にはとても「感覚」が影響しているのです。

つまり、高次脳機能障害は生活全般が「行いにくくなる」障害といえます。

高次脳機能障害の定義もありますが、難しすぎるのでここでは省きます。

高次脳機能障害の原因

高次脳機能障害の後天性の原因として、「脳血管障害、外傷性脳挫傷(以下、脳外傷)、びまん性軸索損傷、低酸素脳症、肺炎などがあげられる」とリハビリテーション看護のテキストにはあります[1]。これだと分かりにくいので、もう少しかみ砕きますね。

- 脳挫傷・びまん性軸索損傷…交通事故などで頭を打ち付けて起こる

- 脳梗塞…脳の血管が詰まって起こる

- 低酸素血症…病気で酸素がうまく取り入れなくなったりして起こる

- 肺炎…風邪やインフルエンザをこじらせたことなどによって起こる

こんな感じで、上記のような状態から高次脳機能障害につながるおそれがあります。つまり、高次脳機能障害は誰にでも起こりうるのです。

今お読みいただいている「あなた」にも起こる可能性があります。

なんで感覚過敏と関係があるの?

高次脳機能障害には、記憶や注意障害の他に、遂行機能障害、社会的行動障害、脱抑制などがあります。

- 記憶障害…さっき行ったことを忘れてしまったり、新しいことを覚えられないなどの症状がある。

- 注意障害…ぼーっとすることや、一つのことが集中してできないなどがある。

- 遂行機能…目標設定や何かの計画をすること。生活の手順など慣れていることが関わってくる。

- 社会的行動障害…やる気・行動に異常がみられること。

- 脱抑制…イライラする・すぐ怒るなど。対人関係のトラブルも起きやすい。

(参考文献 [2])

日常生活には、多くの情報が溢れていますよね。例えば満員電車。

ぎゅうぎゅう詰めで、色々なニオイ・音があります。私には、歩きにくさやバランス障害が残っているので、人に押されたり電車が揺れたりするとバランス感覚を保つのがとても難しいです。

そのため、人の多さ(声を聴く、人の数をみるなど)はもちろん、車両の揺れに耐えることが大変で、イライラしてきます。イライラするときは、その場から離れるのが良いのですが、満員電車なので逃げ場所はありません。そうなると、イライラのピークです。

感覚というものは、私たちに多くの情報を与えてくれる一方で、満員電車のように嗅覚・聴覚・視覚(人ごみ)の情報が多いと、高次脳機能障害の場合、情報を処理しきれなくなるのです。

例えば、高次脳機能障害がある人は、複数の情報処理が必要な事柄に同時に取り組むことが難しくなります。

以前仕事で、席順の書いてある表を見ながら、名簿をあいうえお順にするという作業をしました。この場合、①表を見る、②名簿を探す、③表の順番になるように並び替える、という工程が含まれます。

大体の方は悩むことなく出来るかもしれませんが、私には難しかったのです。もう、泣きそうになるのをこらえながらやっていました。幸い、他の方が手伝ってくれたので事なきを得ましたが、当たり前に出来るだろうという「常識」を当てはめられると、とても辛い気持ちになります。

高次脳機能障害が、どれだけ日常生活に影響するか想像できたでしょうか?

最後に

高次脳機能障害は、誰にでも起こりうる障害です。また、認知症などの方も似たような苦労をされているかと思います。

まずは、「そういった人々がいるんだ!」ということを知ってください。そして、余力があれば「自分だったらどうしよう?」と考えてもらえると嬉しいです。

障害を抱える人は、「生きにくさ」を持っているケースがほとんどです。実際に私も「なんでわかってもらえないんだろう…」と思うことがしばしばあります。この記事を通して、高次脳機能障害や感覚過敏について知って、ともに社会の一員として歩める方法を考えていただけると幸いです。

繰り返しますが、高次脳機能障害は誰にでも起こる可能性があります。だからこそ、まずは知ってください。その上で、「ともに」歩める方法を考えてみませんか?

拙い文章をお読みいただき、ありがとうございました。

参考・引用文献

石鍋圭子・野々村典子ほか(編著)『専門性を高める継続教育 リハビリテーション看護 実践テキスト』医歯薬出版 2008 [1]p.148 [2]pp.148-163

稲川利光(編)『リハビリテーションビジュアルブック 第2版』落合慈之(監修) 学研メディカル秀潤社 2016

視覚過敏とは

視覚がとても敏感で日常生活の中で困ることが多い状態を「視覚過敏」といいます。視覚過敏のある人は、太陽の光や照明で目に痛みを感じたり、パソコンやスマホの画面が眩しくて直視できないなど、眩しさに困りごとをかかえていらっしゃいます。また、色が多いデザインや、物や人などごちゃごちゃしている場所が苦手な場合もあります。視覚過敏についてくわしく見てみましょう!

感覚過敏研究所が視覚過敏にお悩みの方へできること

-

ミニセンサリールーム照明

ミニセンサリールーム照明

好きな色に設定できる手のひらサイズの照明。通常の照明も白い光からオレンジ色に調光可能です。

-

視覚過敏に関するコラム

視覚過敏に関するコラム

視覚過敏に関するコラムを発信中です。参考にあるものがあれば嬉しいです。

-

感覚過敏研究所オンラインストア

感覚過敏研究所オンラインストア

視覚過敏缶バッジをはじめ、視覚過敏の方に役に立つ商品を紹介・販売しています。

-

感覚過敏コミュニティ「かびんの森」

感覚過敏コミュニティ「かびんの森」

視覚過敏の仲間がたくさん参加しています。

-

感覚過敏缶バッジ・シール

感覚過敏缶バッジ・シール

視覚過敏缶バッジ、ダウンロードコンテンツを販売しています。視覚過敏の困りごとをさりげなく伝えたり、会話のきっかけにもなります。また、「つけておくと安心」というお守りのような存在にもなっています。

-

アパレルブランドKANKAKU FACTORY

アパレルブランドKANKAKU FACTORY

カームダウンパーカーはフードが大きく、刺激から逃れたい時に便利なアイテムです。感覚過敏の方のために細部にこだわった逸品です。

-

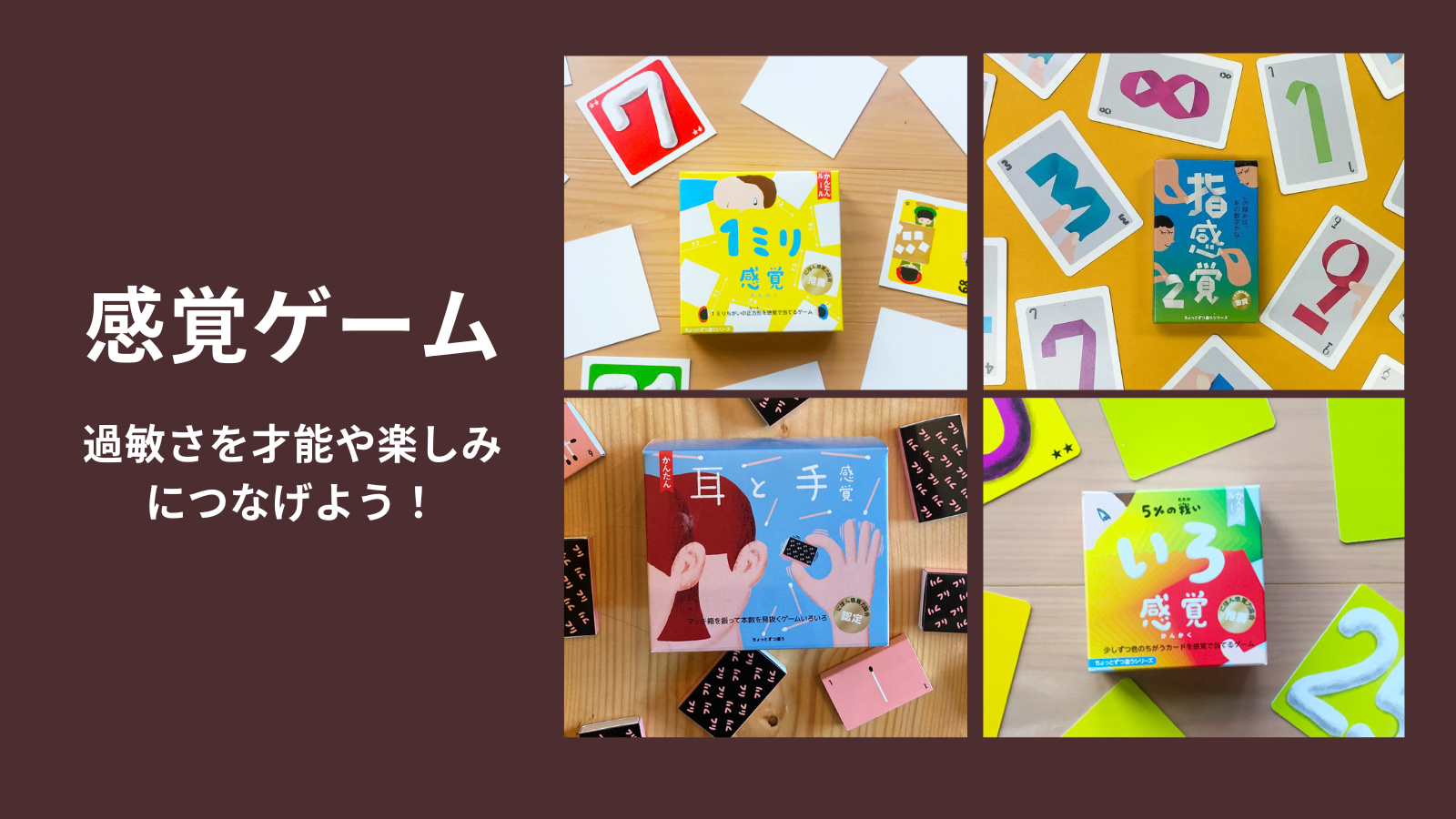

感覚を才能にシリーズ!感覚のゲーム

感覚を才能にシリーズ!感覚のゲーム

感覚を使ったゲームです。視覚を使ったゲームもあります。小さな変化に気がつける過敏さを少しポジティブに感じていただける体験をしていただけたらと思っています。

-

イノチグラスのカラーレンズ

イノチグラスのカラーレンズ

感覚過敏研究所では感覚過敏の課題解決のためにイノチグラスのカラーレンズを取り扱っています。人によって眩しくないレンズの色は違います。レンズ測定はイノチグラスのカラーサポーターでもある所長・加藤が担当します。

-

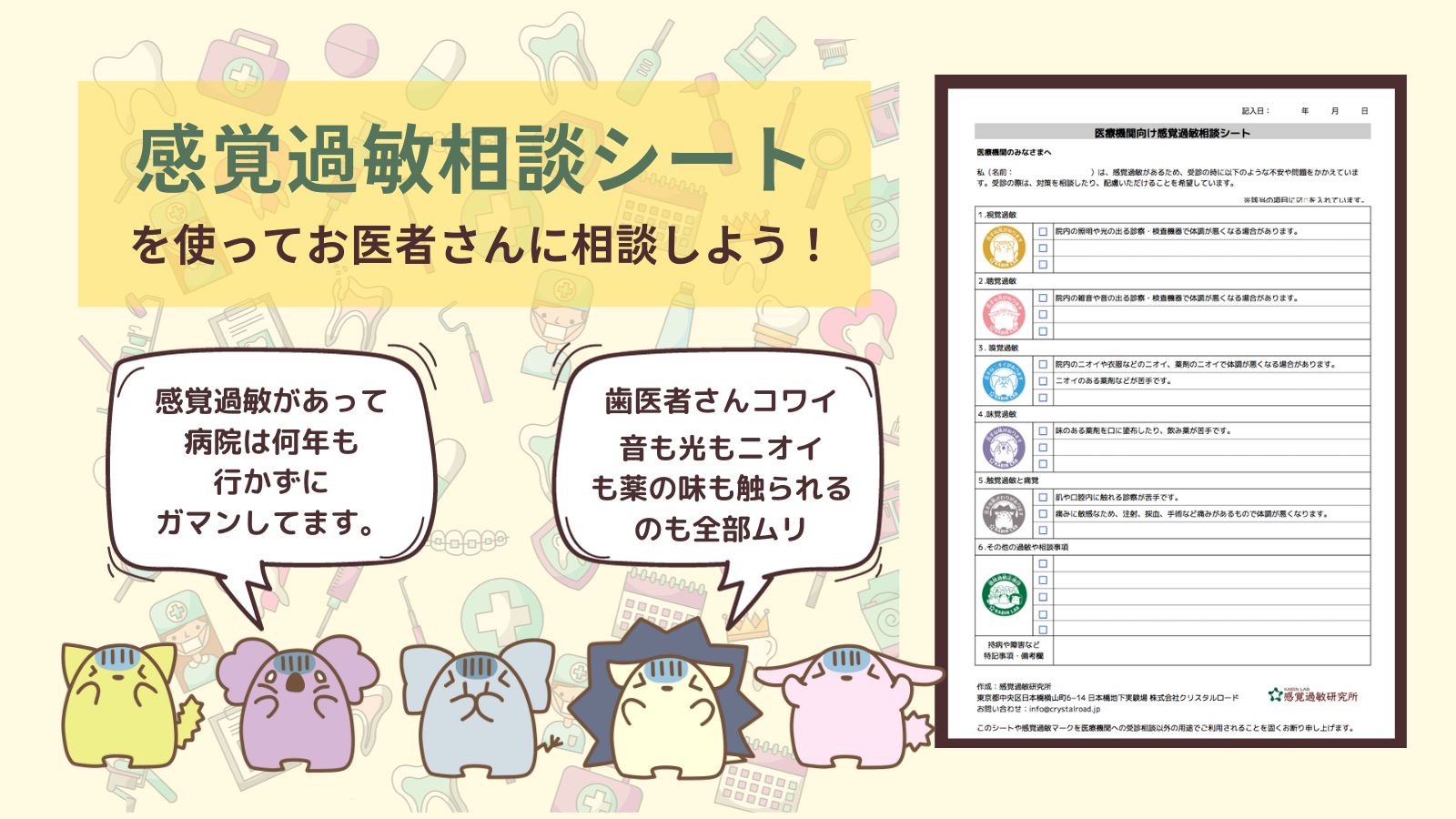

病院が苦手な人のための感覚過敏相談シート

病院が苦手な人のための感覚過敏相談シート

感覚過敏があると病院や歯科医院に行くのも大変です。病院受診の際に相談できる「感覚過敏相談シート」を作成し、無料公開しています。どなたでもダウンロードしてご利用いただけます。

-

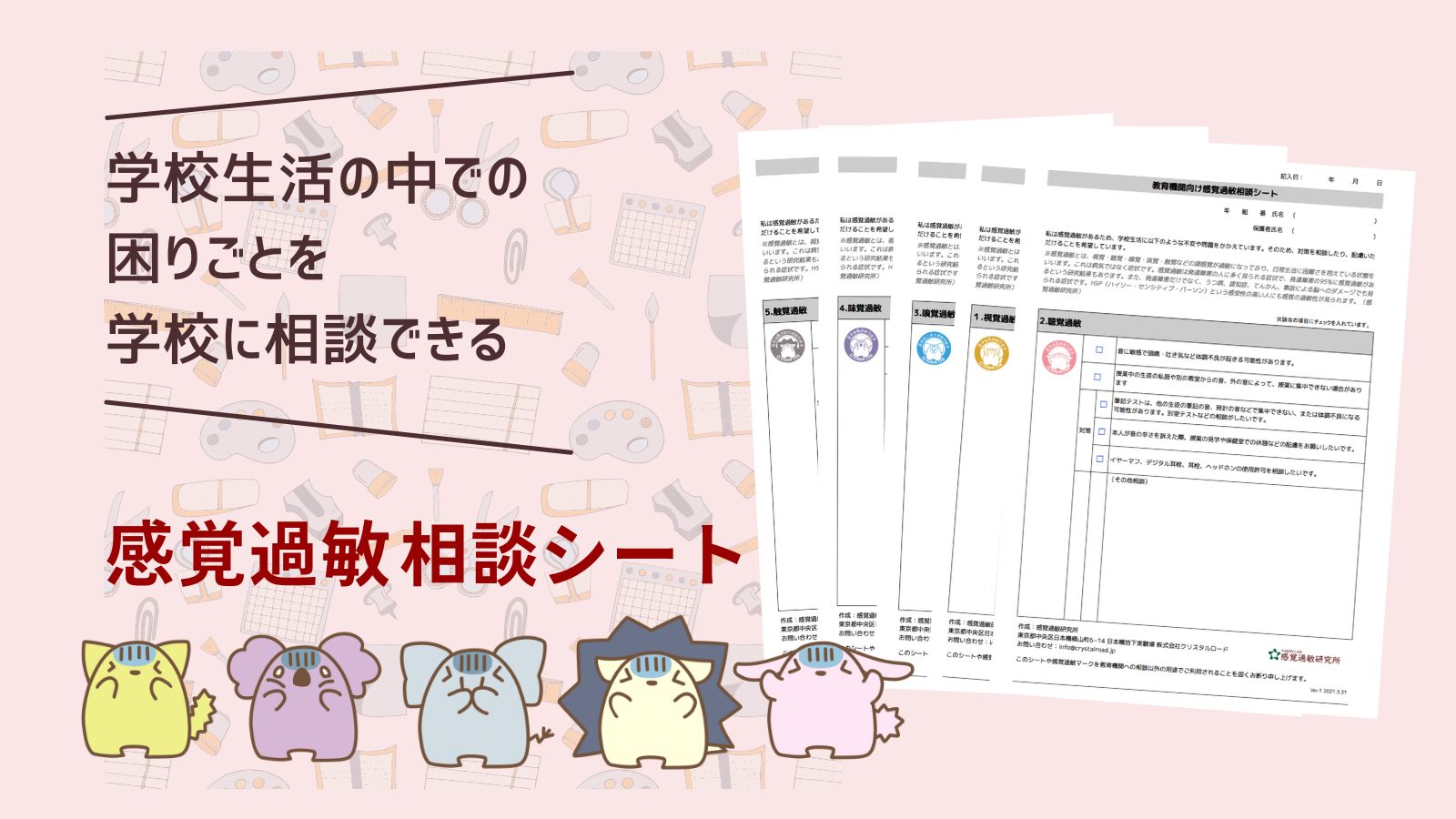

教育機関(学校)向け感覚過敏相談シート

教育機関(学校)向け感覚過敏相談シート

感覚過敏研究所では、保護者の方がお子様の感覚過敏について学校に相談する時に使用できる「感覚過敏相談シート」を作成し、無料公開しています。どなたでもダウンロードしてご利用いただけます。

-

SDI推進室(センサリーダイバーシティ&インクルージョン)

SDI推進室(センサリーダイバーシティ&インクルージョン)

センサリーインクルーシブな社会に向けて、「センサリールーム」「カームダウンスペース」「クワイエットアワー」「センサリーマップ」の企画・提案・コンサルティングなどを行なっています。関連商品の販売を行なっています。

-

感覚過敏あるある漫画

感覚過敏あるある漫画

感覚過敏研究所がお届けする感覚過敏あるある漫画。毎月10日に1話、インスタグラムとXで公開しています!「あーわかる」「それそれ」「あるある」と読んでいただけると嬉しいです。