こんにちは。感覚過敏研究所の所長の加藤路瑛です。感覚過敏研究所では、感覚過敏の当事者やその家族、そして感覚過敏応援団メンバーさんが参加できる「かびんの森」という感覚過敏コミュニティを運営しています。2020年1月にスタートし現在1,000名が参加しています。(2023年9月現在)

今回、かびんの森コミュニティーのメンバーとともに、感覚過敏とは何なのか?解決方法はあるのか?などを話し合ってみました。その内容をみなさんにもお届けしたいと思います。

疑問1:感覚過敏とは?

視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚などの諸感覚が過敏で日常生活に困難さを抱えている状態を感覚過敏といいます。感覚過敏は病名ではなく症状です。

感覚は目に見えず、他人と比較することができないため、感覚過敏で困っていることが周囲に理解されづらいという問題点があります。さらには、自分が感覚過敏で困っている、苦しんでいることに気がつけない場合もあります。

当事者の声

- 家族に感覚過敏だと伝えても「気のせい」だと理解してもらえません。

- 自分が感覚過敏だと気がついたのは30代になってからです。もっと早く気がついていたら、もっと楽に生きれたかもしれません。

- 学校に相談しても、「特別扱いはできない。少しくらい我慢しなさい」と言われてしまった。

疑問2:感覚過敏の症状は?

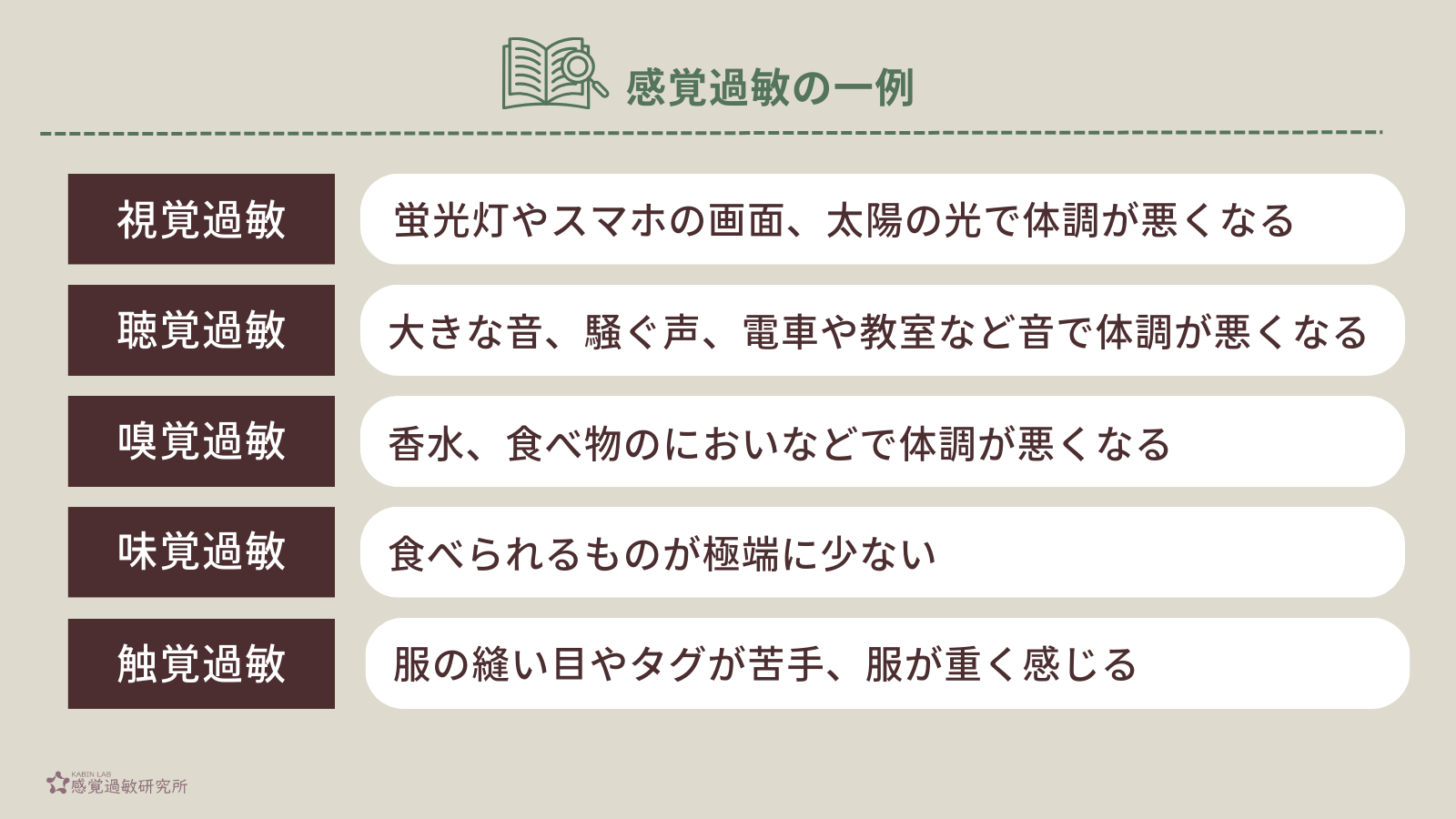

感覚過敏は人によって症状は違います。1つの感覚が過敏な方もいらっしゃれば、複数の感覚が過敏な方もいらっしゃいます。感覚器ごとに、視覚過敏、聴覚過敏、嗅覚過敏、味覚過敏、触覚過敏のように表現する場合もあります。

感覚過敏の症状の例

それでは、視覚過敏、聴覚過敏、嗅覚過敏、味覚過敏、触覚過敏について、当事者のみなさんの声を中心に症状を説明いたします。

視覚過敏

視覚がとても敏感であることを視覚過敏と言います。視覚過敏のある人は、強い光、色、ゴチャゴチャしている場所などが苦手な場合があり、たとえば、次のように感じることがあります。

視覚過敏の症状(当事者の声から)

- スマホやパソコンの画面の光が目に刺さる感じで痛い。

- スマホの画面を一番暗くしても眩しい。

- 太陽の光で頭が痛くなる。

- 白い紙や画面がまぶしくてつらい。

- 人が多いところに行くと具合が悪くなる(視覚情報の多さに疲れる)

聴覚過敏

聴覚がとても敏感であることを聴覚過敏と言います。聴覚過敏のある人は、日常生活にあるさまざまな音が苦手な場合があり、たとえば、次のように感じることがあります。

聴覚過敏の症状(当事者の声から)

- 蛍光灯や時計の秒針の音が絶えず聞こえてつらい

- 目の前の人の声と周りの声の音量が同じくらいに聞こえ、会話が聞き取りにくい

- 大きな音に恐怖を感じる。

- 子どもの声や赤ちゃんの泣き声が苦手。頭が殴られたように痛く感じる

- 騒がしい場所にいると体調が悪くなってしまう

嗅覚過敏

嗅覚がとても敏感であることを嗅覚過敏と言います。嗅覚過敏のある人は、臭気ばかりではなく、良い香りも苦手な場合があり、たとえば、次のように感じることがあります。

嗅覚過敏の症状(当事者の声から)

- 電車内での体臭や香水、化粧品、衣類などのニオイで気分が悪くなる

- 食べ物や給食のニオイで頭痛や吐き気がする

- トイレの芳香剤の香りに苦痛を感じる

- 周囲の人が着ている服から香る柔軟剤で気分が悪くなる

- 街中の車の排気ガスや飲食店からするニオイなど様々なニオイが混ざり合っていて外にいるのが苦痛

味覚過敏

味覚がとても敏感であることを味覚過敏と言います。口に入れるものに関しての過敏であるため、味だけではなく食感への過敏も含めて、味覚過敏と言われることもあるようです。

味覚過敏の症状(当事者の声から)

- 味に敏感で食べられるものが極端に少ない

- 味や調味料の変化に敏感で、少し普段と違うと食べ物を受け付けなくなる場合がある

- 食感にも苦手なものが多い

触覚過敏

触覚がとても敏感であることを触覚過敏と言います。触覚過敏のある人は、身体に触れるいろいろなものが苦手な場合があり、たとえば、以下のような特徴があります。

触覚過敏の症状(当事者の声から)

-

- 人に触れられることが苦手で、側に寄られるだけでも逃げたくなる

-

- 服のタグ、縫い目などに痛みや不快感を感じ、快適に着られる衣服が少ない

-

- 口周りが敏感な場合、マスクの着用が難しい(痛みや不快感を感じる)

-

- 重さ、窮屈さ、素材の感触などにより、服や靴下を身に付けるのが苦痛

-

- 雨や風が当たると不快感や痛みがある

五感以外の感覚過敏

私たちは五感以外にもさまざまな感覚を持っています。五感以外の過敏さですと、たとえば以下のようなものがあります。

-

- 熱さに敏感すぎて、ぬるい風呂にしか入ることができない(温度感覚)

-

- 冷たい水が痛く感じてプールに入れない。手を水で洗うのも痛く感じる。(温度感覚)

-

- ブランコや遊園地の乗り物に乗るのが苦手(平衡感覚)

-

- 僅かな傾きで気持ち悪くなったり乗り物に酔いやすかったりする(平衡感覚)

疑問3:HSPや化学物質過敏症も感覚過敏の一種なのか?

HSP(HSC)や化学物質過敏症も感覚過敏と似た症状がありますが、感覚過敏ではありません。ただし、困りごとが共通していますので、感覚過敏研究所が運営する「かびんの森」コミュニティには、HSPや化学物質過敏症の方も参加されています。

HSP(HSC)とは

高い環境感受性を持った人のことをHSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)と呼びます。子どもの場合HSC(ハイリー・センシティブ・チャイルド)と言います。感覚過敏は医学用語で、発達障害や様々な脳の疾患による症状のひとつでです。対して、HSPは「気質」として心理学の分野で扱われる考え方です。

HSPの特徴の一部(コミュニティー参加者の声より)

-

- 感じたことを深く受け止めやすい

-

- 他人に共感、感情移入しやすい

-

- 他人や環境の細かい変化に気付きやすい

-

- 刺激を受けやすい(感覚が過敏である)

-

- 大きな音が苦手(聴覚の過敏さ)

-

- チクチクする服が苦手(触覚の過敏さ)

参考になるページ

・Japan Sensitivity Research

化学物質過敏症とは

化学物質過敏症は、塗料や接着剤、煙草などに含まれる化学物質によって、吐き気や粘膜の痛み、頭痛、皮膚の痒みといった様々な症状を引き起こし、重篤な状態に至る場合もあります。身近なものでは、柔軟剤や芳香剤に入っている化学物質が頭痛やめまいの原因となっています。感覚過敏における嗅覚過敏は「ニオイ」という嗅覚の刺激にたいしての反応ですが、化学物質過敏症はニオイではなく化学物質に反応しています。

化学物質過敏症の特徴の一部(コミュニティー参加者の声より)

-

- 衣服の洗剤や柔軟剤、台所用洗剤などで体調が悪くなる

-

- 外は化学物質だらけで呼吸をして吸い込んだだけで苦しくなる

-

- 窓からの化学物質が家に入らないように密閉しているが完全に防げず、家の中でも苦しい

-

- 病気になっても薬剤などに反応してしまうため治療が難しい

参考になるページ

認定NPO法人化学物質過敏症支援センター

疑問4:感覚過敏って病気なの?

感覚過敏は病名ではなく症状です。感覚過敏は自閉スペクトラムなどの発達障害の方に見られる症状の1つです。アメリカ精神医学会の診断基準『DSM-5』(精神疾患の診断・統計マニュアル)において、自閉スペクトラム症の特性のひとつとして感覚の過敏性があげられています。

しかし、感覚過敏があるからといって発達障害というわけでもなく、逆に発達障害の人の全てに感覚の過敏性があるわけでもありません。

また、発達障害以外にも

-

- うつ病などの精神疾患

-

- 認知症

-

- 脳卒中やてんかんなどの脳の病気

-

- 交通事故などによる脳へのダメージ(高次脳機能障害など)

などの症状の1つとして感覚の過敏さがあり、日常生活に困難さを抱えていらっしゃる場合もあります。

感覚過敏研究所が運営する感覚過敏コミュニティー「かびんの森」のメンバーを見ていますと、参加者の半数くらいが発達障害による感覚過敏です。未診断やいゆるグレーゾーンと呼ばれる方もいらっしゃいます。また、うつ病やパニック障害などの精神疾患の方、高次脳機能障害の方もいらっしゃいます。

疑問5:感覚過敏は治りますか?治療方法は?

感覚過敏は病気ではなく、発達障害や精神疾患、脳の病気などの症状ですので、直接的な治療薬や治療方法はありません。過敏さからくるストレスや精神的なものを和らげる薬を処方される場合もありますので、どのような状態が辛いかを主治医にご相談ください。

感覚過敏コミュニティーの参加者のお話では、疲れやストレスが強くなると感覚過敏が強くなる方が多いようです。ですから、疲れやストレスが増えないように睡眠や食事を工夫することで感覚過敏が緩和される場合はあります。

また、感覚過敏コミュニティーでは、様々な情報交換がされています。感覚過敏のつらさを少しでも減らせるようにと、食べ物やサプリメント、漢方や鍼灸、rTMS療法など様々な方法に取り組まれたり、情報交換がされています。「必ず感覚過敏が治る」という方法は現時点では発見されておりませんので、取り入れる場合は、1つの情報だけで判断せず、賛否両方も確認しながら、自分にあったものが見つかれば良いと思います。(ただし、感覚過敏研究所として、何かおすすめできる治療法をご紹介することはできませんのでご了承ください)

疑問6:感覚過敏は何科で診てもらえるのか?

発達障害や精神疾患で病院に通っている場合は、主治医にどのような過敏さに困っているか相談ください。

かかりつけ医がいない場合、お子さまの場合は発達の相談ができる小児科や児童精神科での相談をおすすめします。大人の場合は精神科での相談が良いでしょう。ただし、過敏さに困っているものが聴覚過敏だけならば耳鼻科へ、視覚過敏だけの場合は眼科に相談するのも良いでしょう。感覚過敏だと思っていたものが、別の病気による可能性も否定できません。

現在、感覚過敏の直接的な治療方法はありません。感覚過敏があることで学校生活や仕事に影響がある場合、その配慮に関する助言を診断書として出してもらうことが可能ですので、まずは病院でご相談ください。

疑問7:感覚過敏でつらいです。どうしたらいいの?

現時点では医学的な解決方法がないため、問題解決型の商品やサービスなどで対処することになります。

これらの感覚過敏対策商品を使用しながら、日常の工夫をしているのが現在できる対策です。感覚過敏研究所で取り組んでいることを紹介します。

感覚過敏 困っていることを周囲に伝える

感覚は目に見えず、他人と共有できないため、感覚過敏のつらさや困りごとは理解されることは難しいです。ご自分で困っていること、助けて欲しいことを伝える努力が必要になります。その手助けになるのが、感覚過敏研究所で作成した感覚過敏マークです。現在は、缶バッジにして販売しています。

聴覚過敏や視覚過敏でオンライン会議やオンライン授業がつらい

感覚過敏研究所では、視覚過敏や聴覚過敏でオンラインが辛いことを可視化させ、伝えるツールとして、オンライン背景画像を作成し、無料公開しています。もし伝えることができるなら、事前に主催者や会社・学校に感覚過敏でパソコンによる視覚情報、聴覚情報がつらいことを伝えられると双方にとってよいでしょう。疲れた時は休憩させてもらう、会議は短時間ですませるなど対策案を考えて相談しましょう。

触覚過敏でマスクがつけられない時

口周辺や耳の触覚の過敏さによってマスクの着用が難しい方もいらっしゃいます。そのような方のために、感覚過敏研究所では、「マスクをつけられない人のための意思表示カード」と「せんすマスク」を提供しています。

マスクをつけられない人のための意思表示カードや缶バッジ

マスクがつけられない意思表示カードは感覚過敏研究所のサイトで無料公開しています。ダウンロードし、印刷して切って、ネームホルダーに入れるなどアレンジをして、どなたでもご利用いただけます。この意思表示カードはたくさんのテレビや新聞などのメディアでとりあげられ、多くの方から反響がありました。結果として、社会に「感覚過敏」を知っていただく機会になりました。

肌に触れない「せんすマスク」

マスクがつけられない人の飛沫対策として、肌に一切触れない「せんすマスク」を感覚過敏研究所で発案・販売しています。

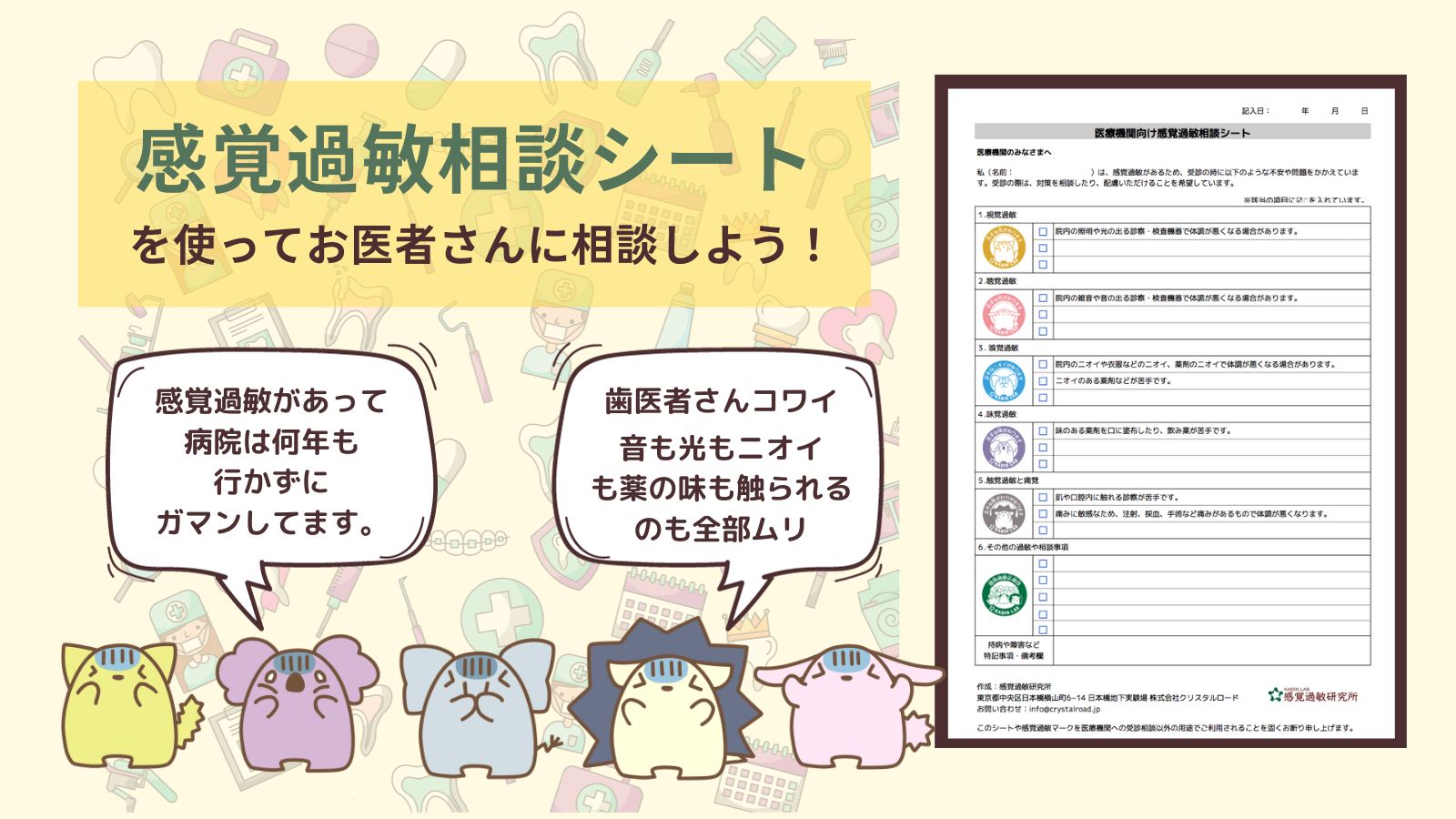

感覚過敏で苦手なことが多すぎて病院が怖い

五感をフルにつかいやす病院受診・歯科受診は感覚過敏の人にとってはつらいことの1つです。苦手なだけでなく、病院受診を避けて我慢してしまう人もいます。病院の受付で感覚過敏での困りごとを相談できる「相談シート」を無料公開しています。このシート、意外なくらいに病院の受付で受け取ってくれますので、まずは相談してみましょう。

疑問8:先ほどから何度も出てくる感覚過敏コミュニティーって何?

感覚過敏研究所では、感覚過敏の当事者とそのご家族が参加できるコミュニティーを運営しております。参加費は無料です。コミュニティーで相談しあったり、対策グッズの情報交換などをしています。詳細やお申し込みは以下のページをご覧ください。

感覚過敏研究所では、これからも引き続き、感覚過敏がある人が暮らしやすくなるように商品・サービスの開発をしていきます。アイディアなども募集しています

おわりに

このように感覚過敏にはさまざまなものがあります。感覚とは、他人と比較したり共有できないため、自分の感覚が過敏であるのか気がつかないまま苦しんでいる方もいらっしゃいます。日常生活を送る上で、困難さを抱えているようでしたら、感覚過敏といってもよいでしょう。

感覚過敏は病気ではなく、発達障害や脳の病気などで出る症状の1つです。診断が出るものではありませんが、学校や職場なので合理的配慮を希望され、診断書などが必要な場合は一度、医師に相談することをおすすめします。

日常生活の工夫によって、過敏さとうまく付き合っていける場合もあります。感覚過敏研究所が運営する感覚過敏コミュニティー「かびんの森」では、たくさんの方が悩みを相談したり、工夫を紹介しあっていますので、ぜひご参加ください。

担当:感覚過敏研究所 所長 加藤路瑛